大阪関西万博、関西パビリオン・和歌山ゾーンにおいて特別展示される柏木白光の「天と地」。2025年7月13日(日)〜19日(土)に登場する高野山をテーマにした代表作を解説します。

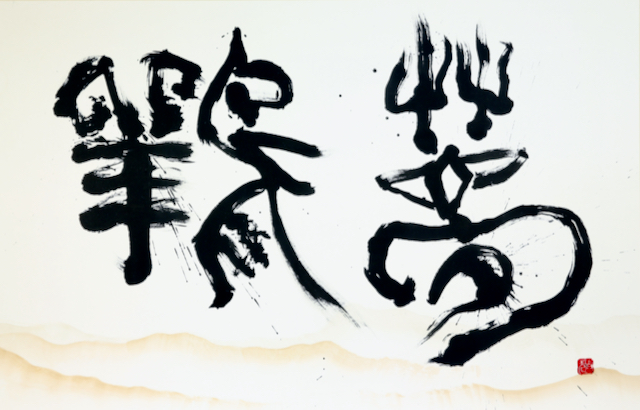

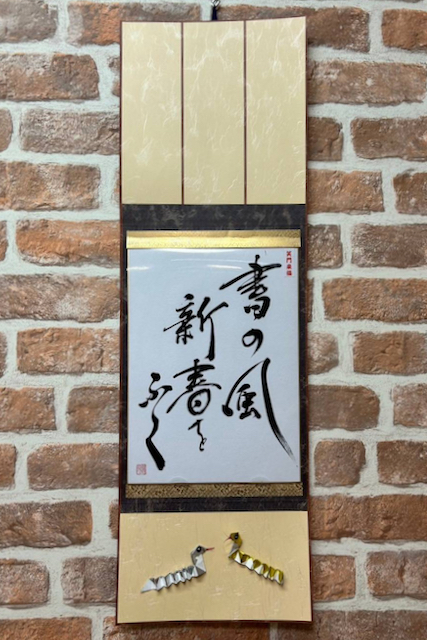

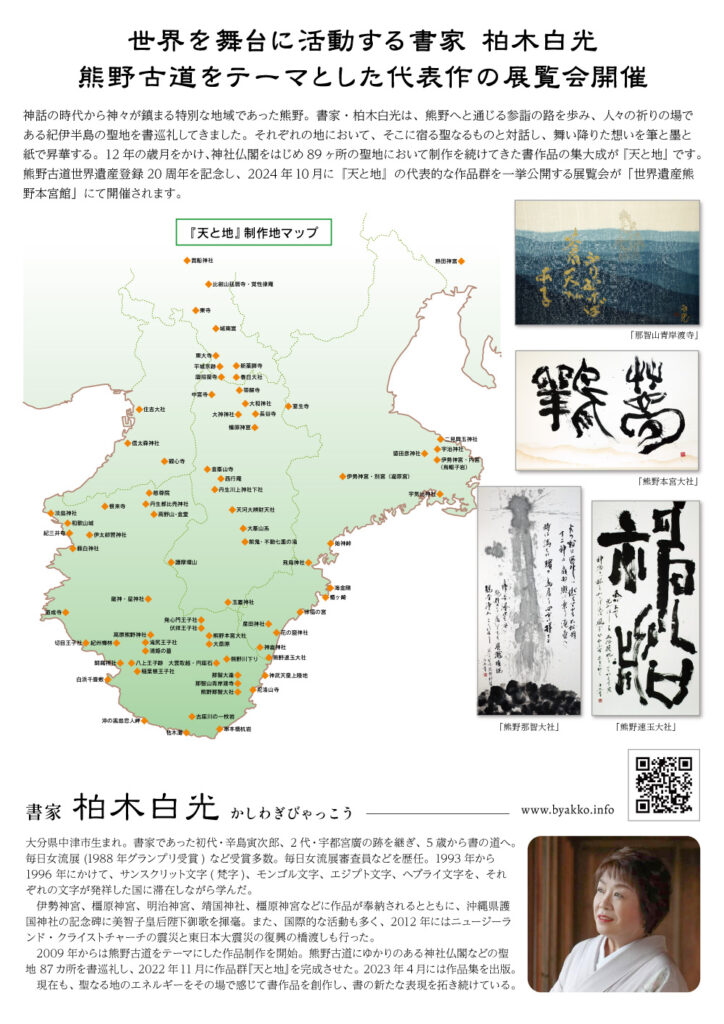

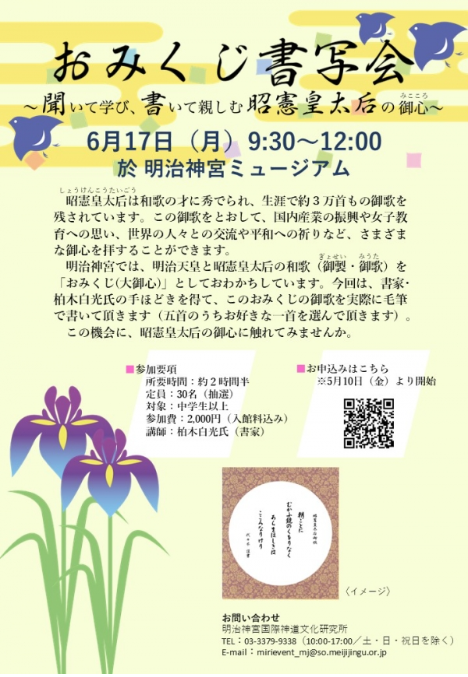

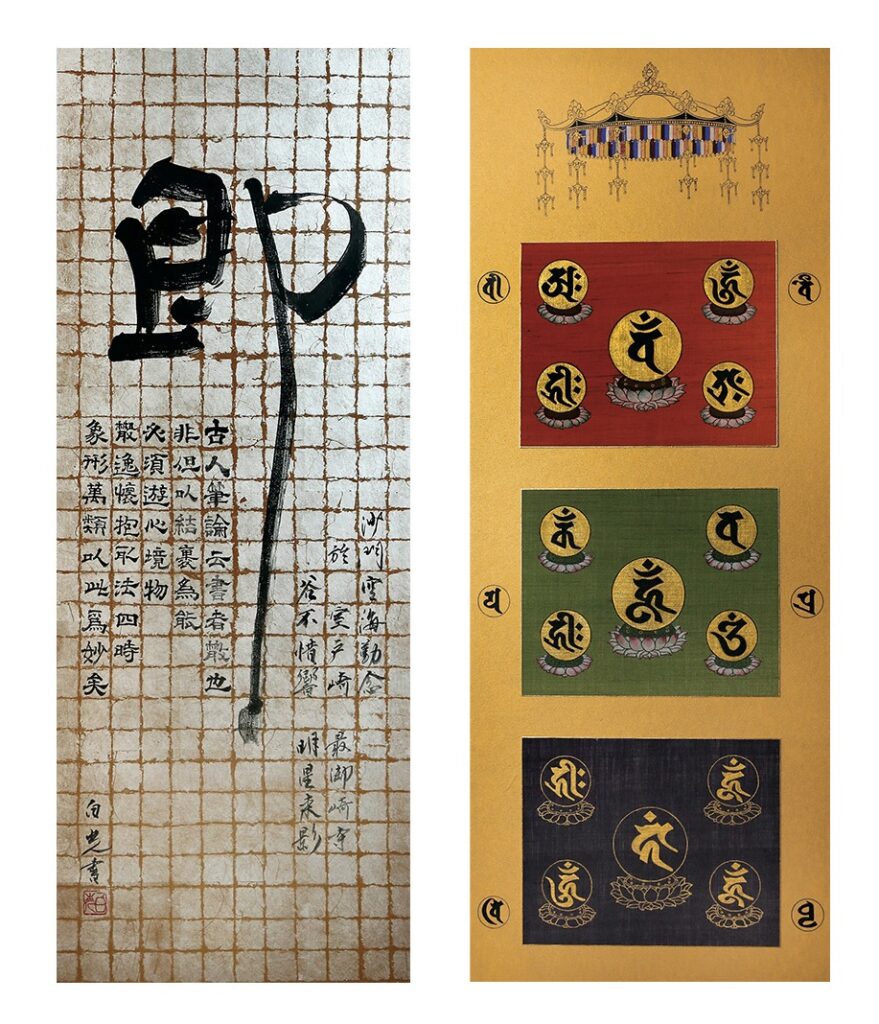

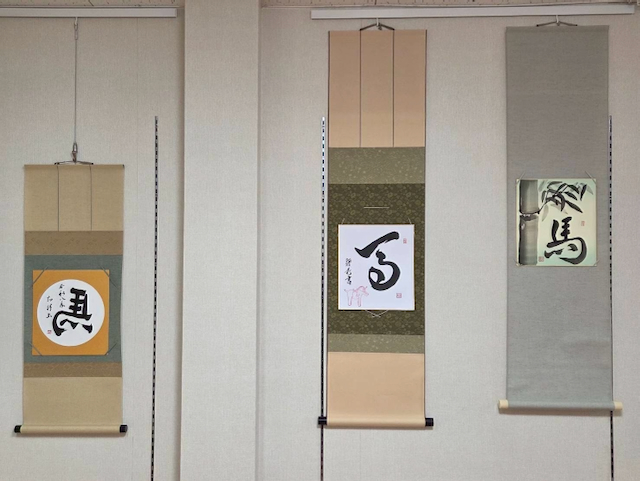

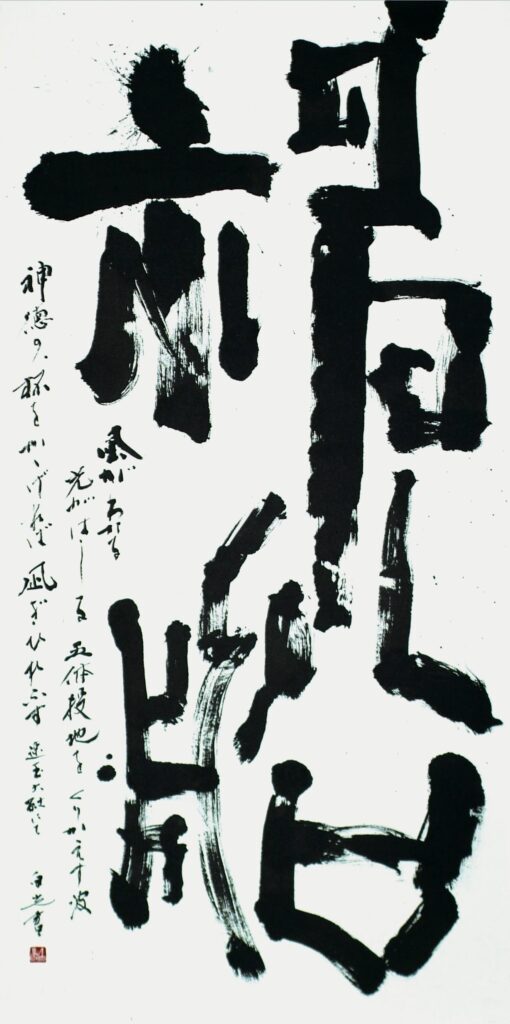

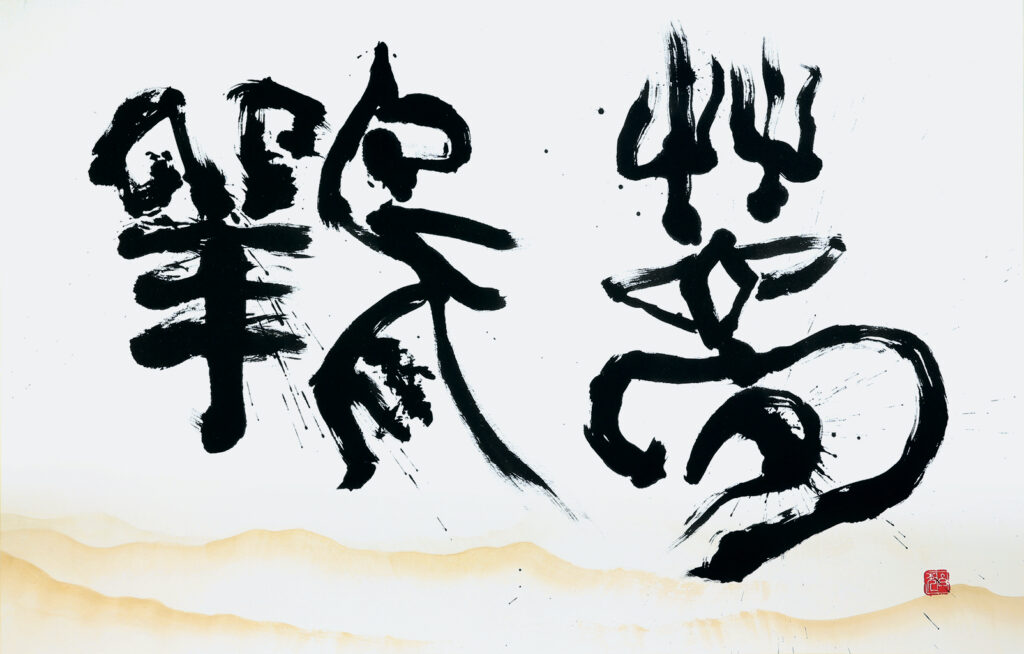

書者散也

柏木白光が憧れ、永遠の師と仰ぐ、書の神様と言われる弘法大師空海の言葉「書者散也」を書いている。

中国の書家・蔡邕(さいよう)『筆論』を引用し、「書の極意は自分のなかにある感情を自然の万物にかたどり、心のおもむくままにして書きあらわすべし」と説いた。

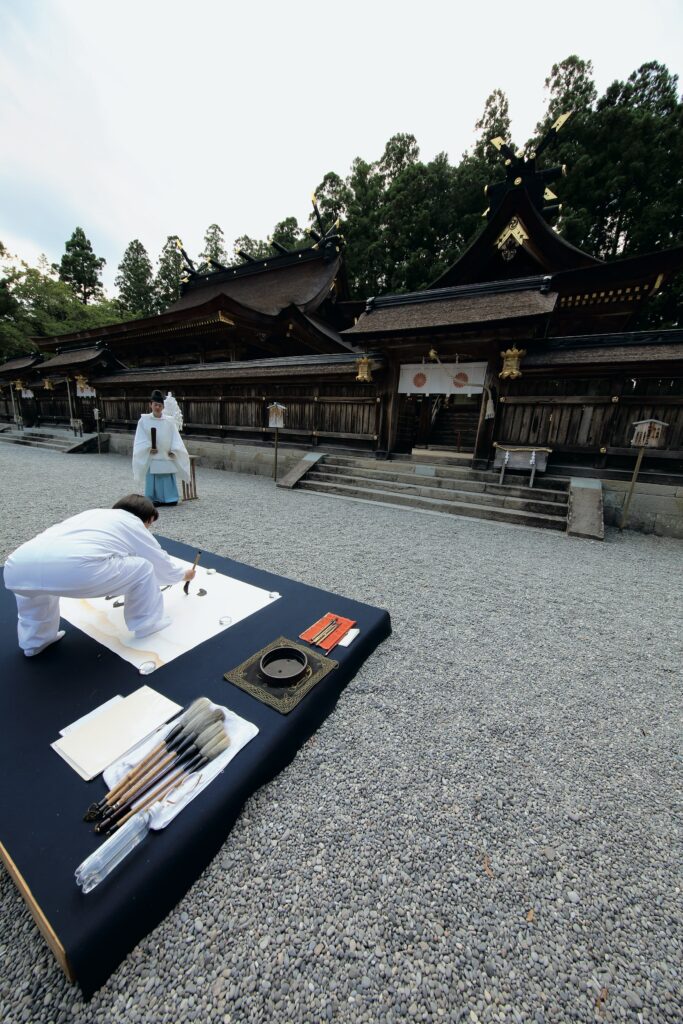

柏木白光は、文献で根拠や故事を調べ、自分の足で巡り、所縁のある人々に由縁を聞きとり、デッサンし、構想を練る。作品に相応しい紙が見つかるまで探す。

すべてに納得がいったとき、現地の大地と空気を感じて、一気呵成に想いを紙の上に載せ、昇華させる。ゆえに制作は、構想を練り、完成するまで数か月から数年に及ぶ時間がかかる。

己の中に、作品への思いが充満した時、現地に赴いて、そのエネルギーを一気に吐き出す。

正に柏木白光の「書者散也」を書きあげた作品だ。

使命感をもって事に向かおうとする、すべての者に通じる想いを表現している。

制作場所 高野山 大伽藍金堂

(作品サイズ 縦115㎝×横115㎝)

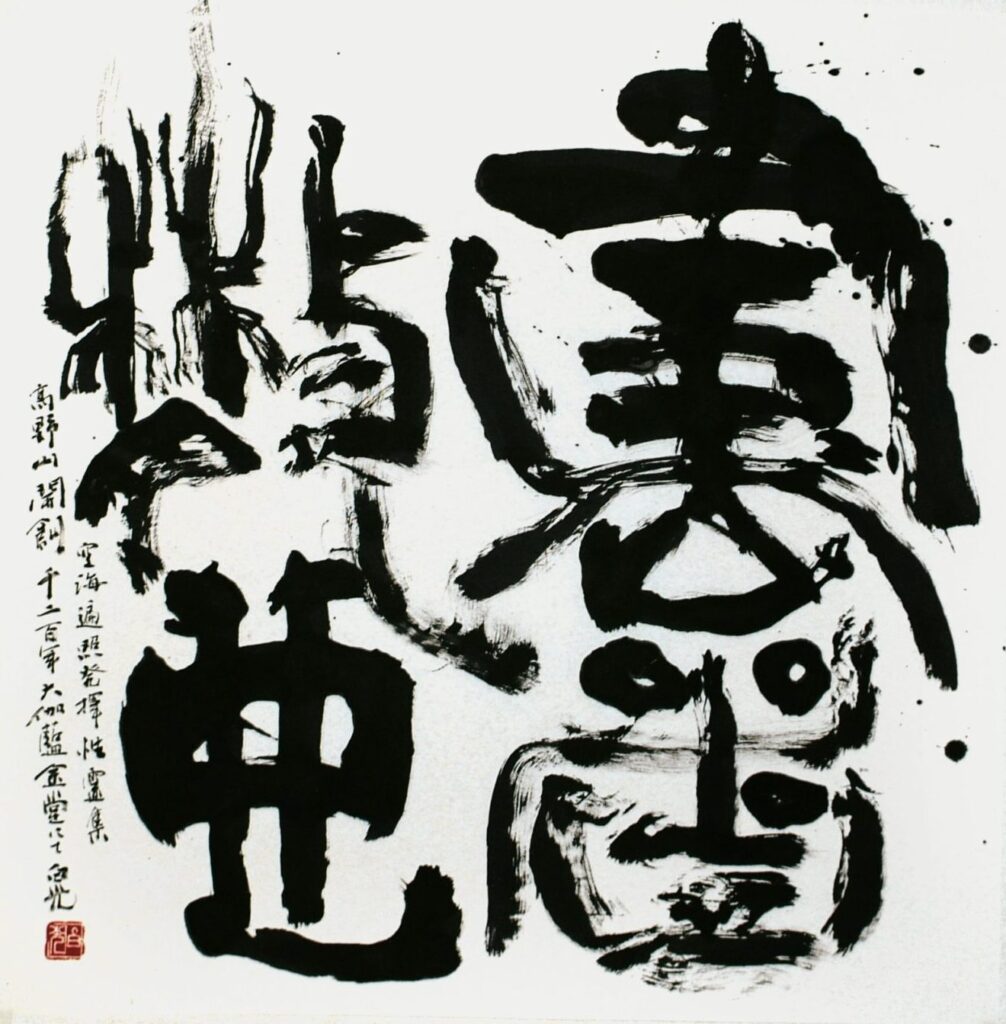

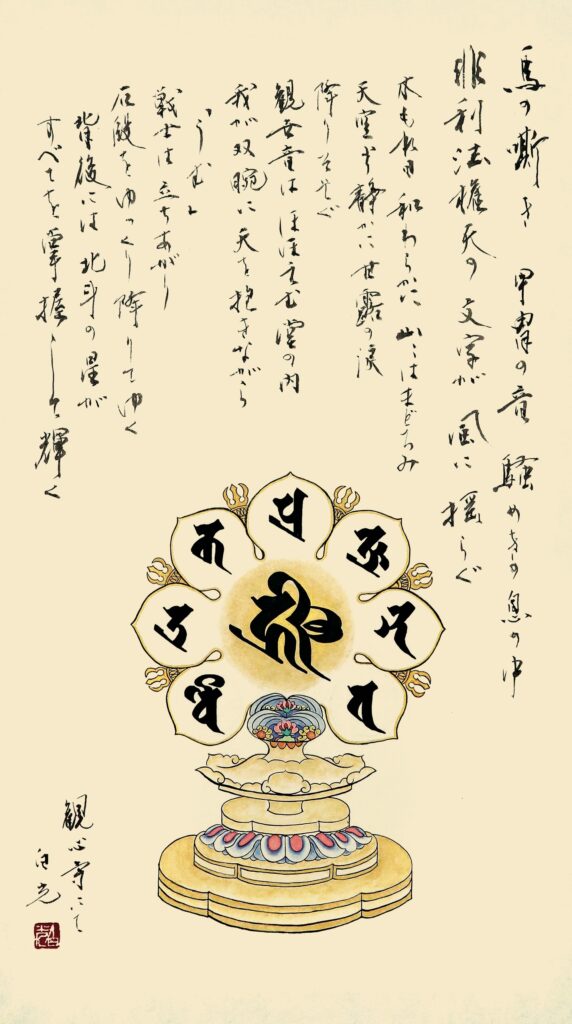

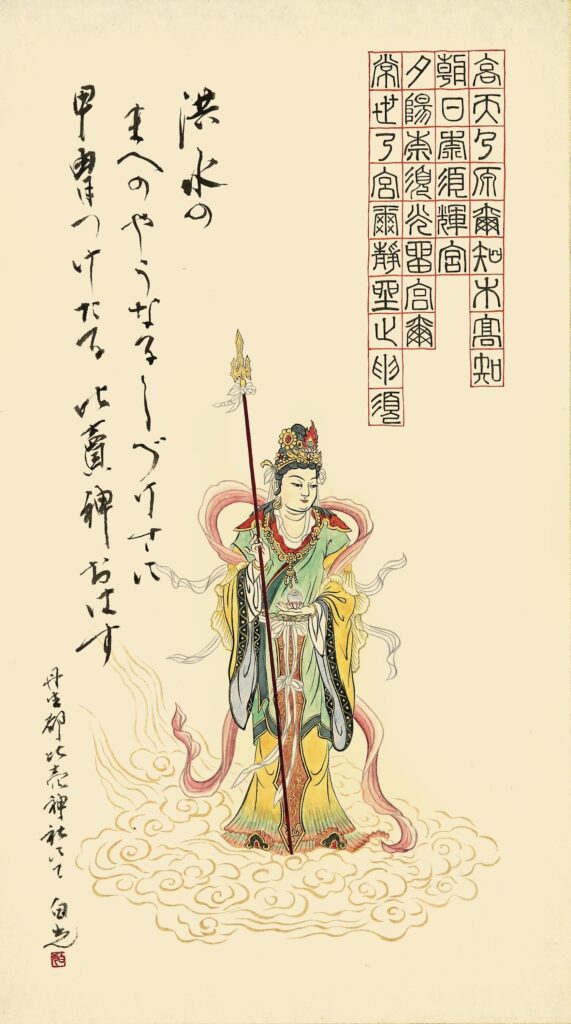

丹生都姫

空海の高野山開闢の故事に由来する。

高野山を高野山に導いた地主神・狩場明神の母である丹生都姫。御祭神・丹生都姫は、元寇をその後神威により退けたことから、勝利と成功を導く女神としても崇敬を集めている。

洪水の まへのやうなる しづけさに

甲冑つけたる 比賣神 おはす

(小黒世茂の歌)

制作場所 丹生都姫神社

作品サイズ 縦63㎝×横40㎝

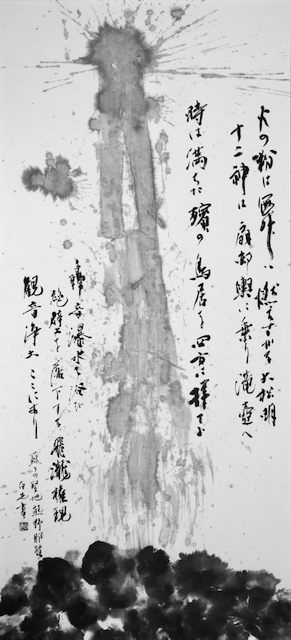

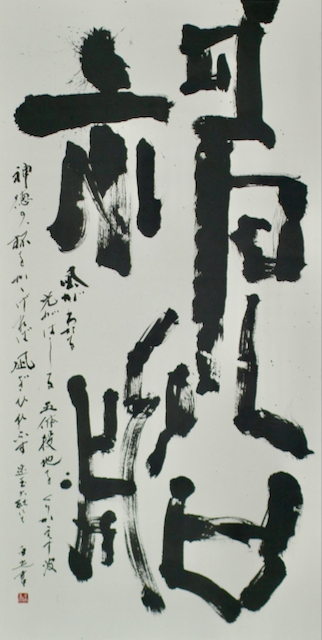

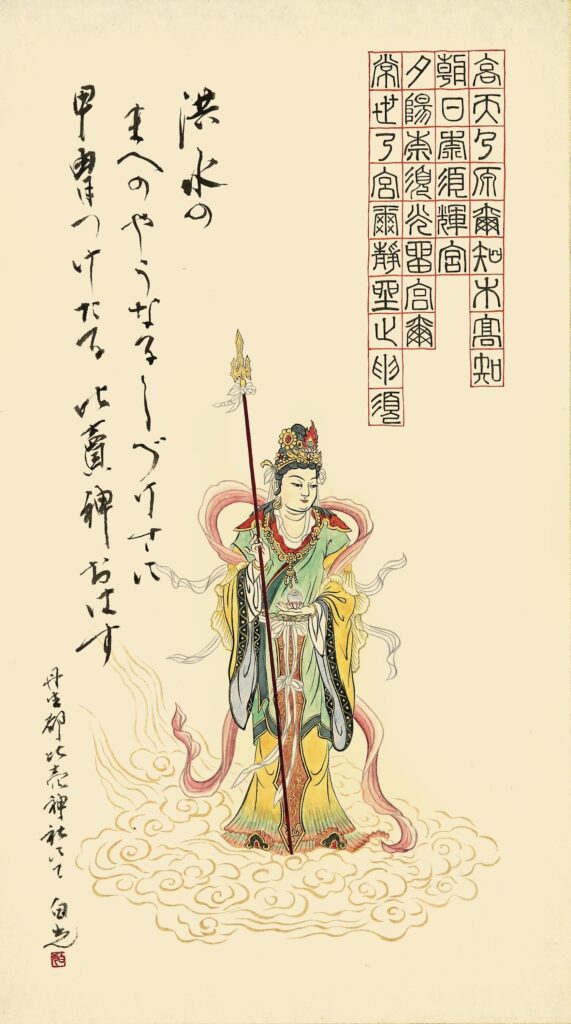

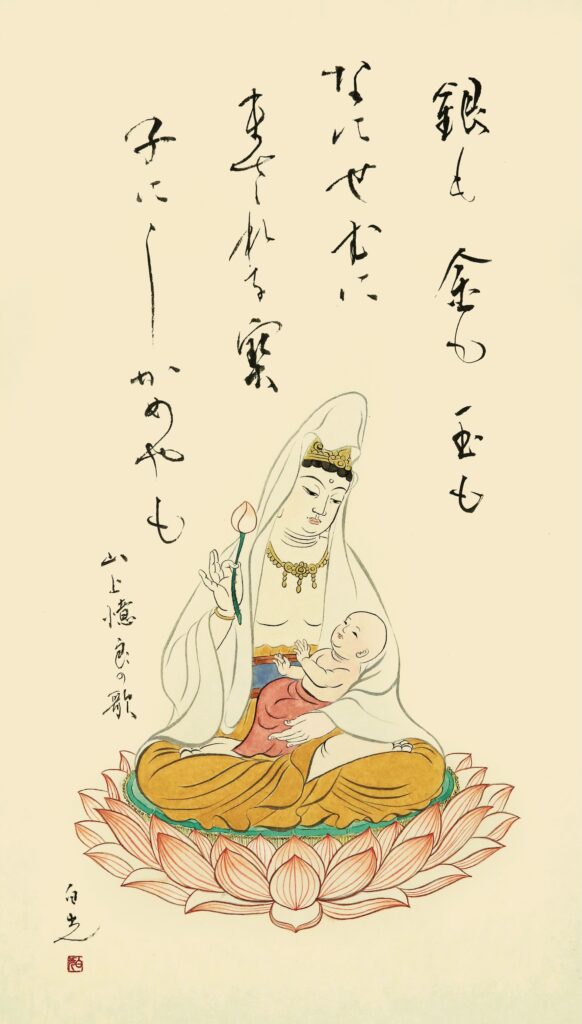

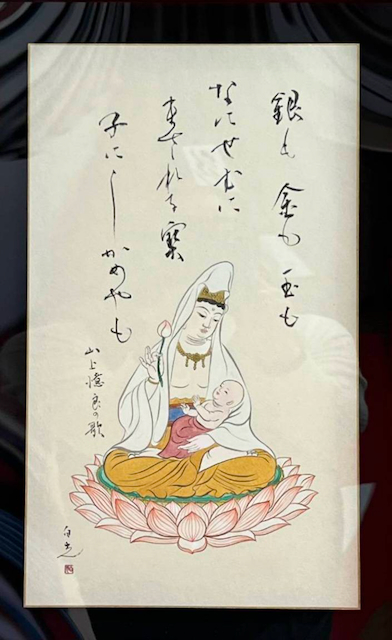

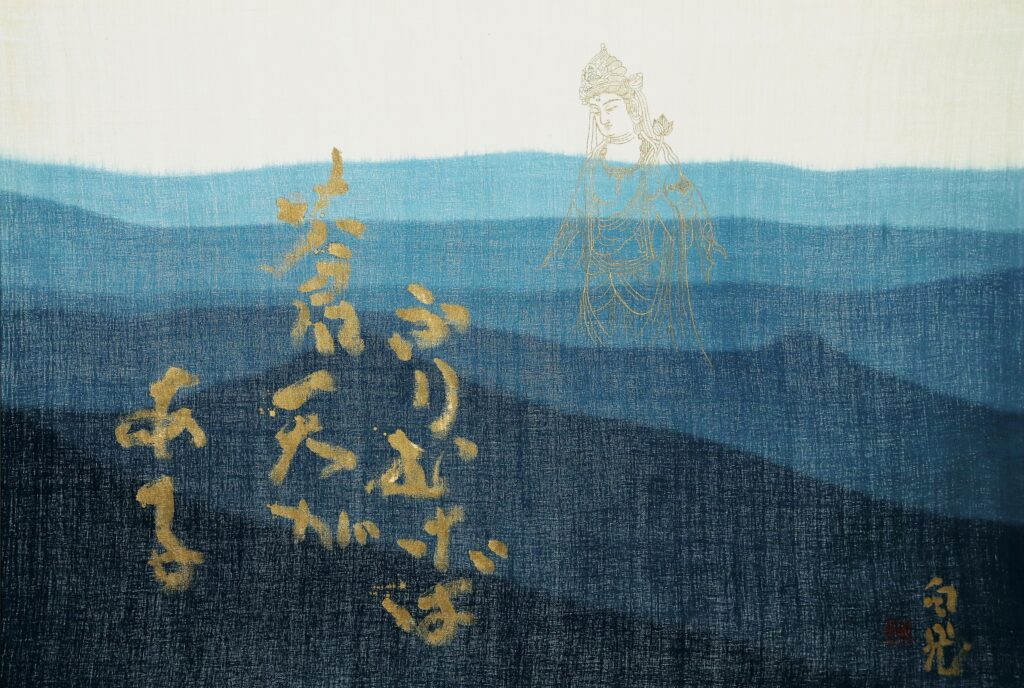

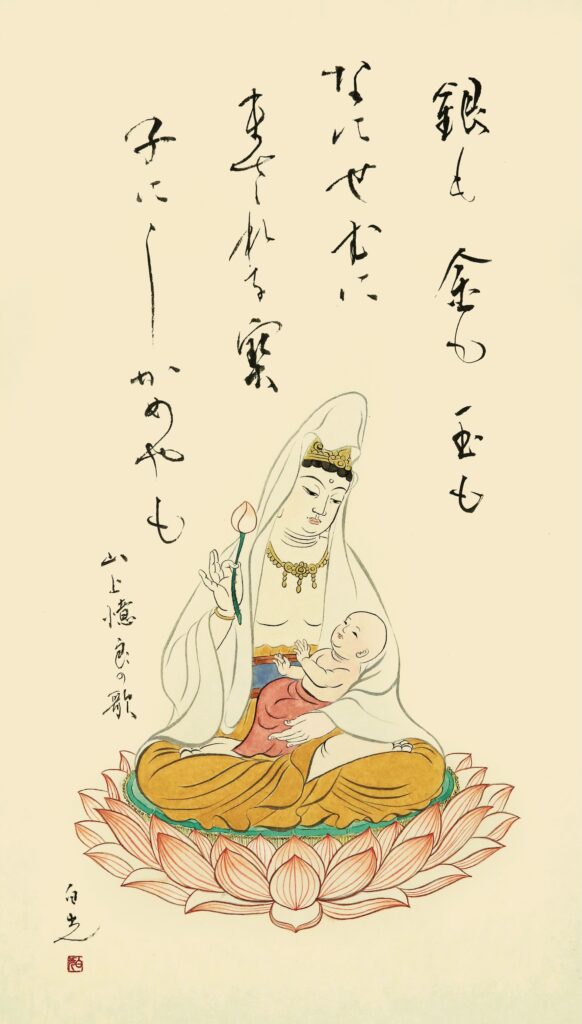

子を思う歌

空海の母は、息子の開いた高野山を一目みようとやってきたが、すでに高野山の七里四方が女人禁制になっていたため、麓にある政所に滞在した。

空海は、20数キロの道を降って九度、母に会いに来たという。

故事を調べ、自分の足で歩いて、最も相応しい場に辿り着く。墨と書だけでは表現できぬものがある。伝えたいものがある。

銀も金も玉も なにせむに

まされる寶 子にしかめやも

(山上憶良の歌)

和歌を選ぶことで母と子の間を想像させる余韻を漂わせ、読む人の想像力を掻き立てる。

墨を選び、紙を探し、色彩を使い、強く闘う母の姿と子を思う優しい慈母の姿を描く。

仏画は、松久宗琳佛所代表の松久佳遊氏に師事し、当時の表現として最も適切な図柄を確認して描いている。

制作場所 慈尊院

(作品サイズ 縦63㎝×横40㎝)

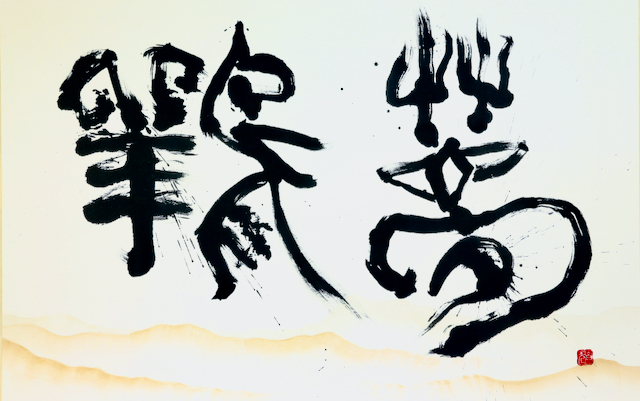

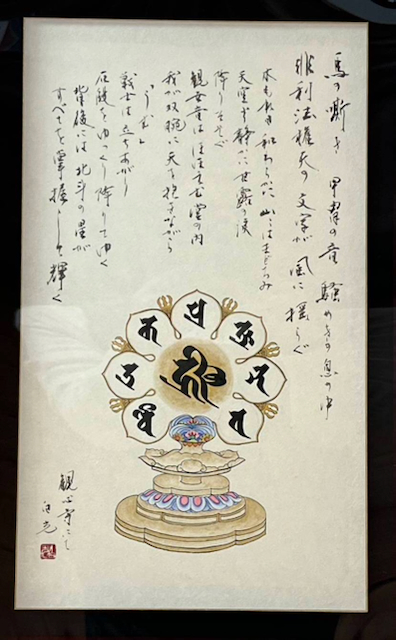

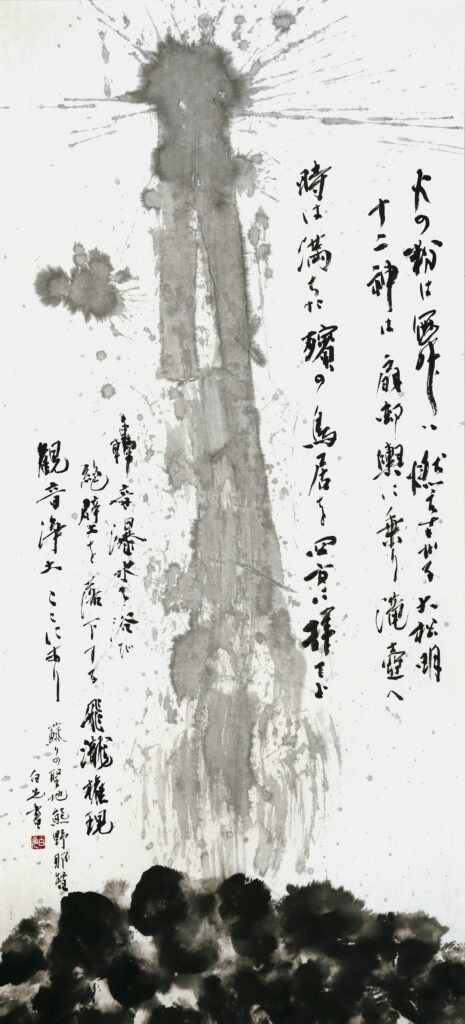

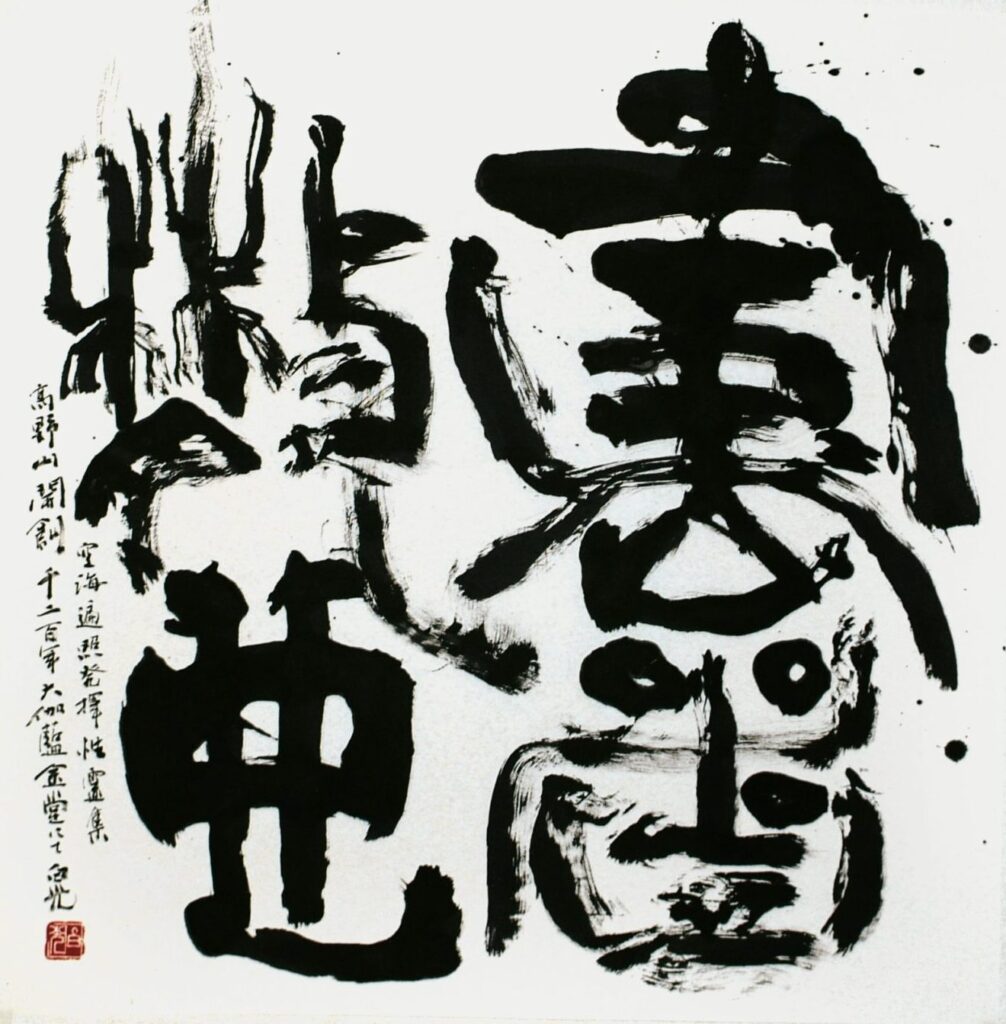

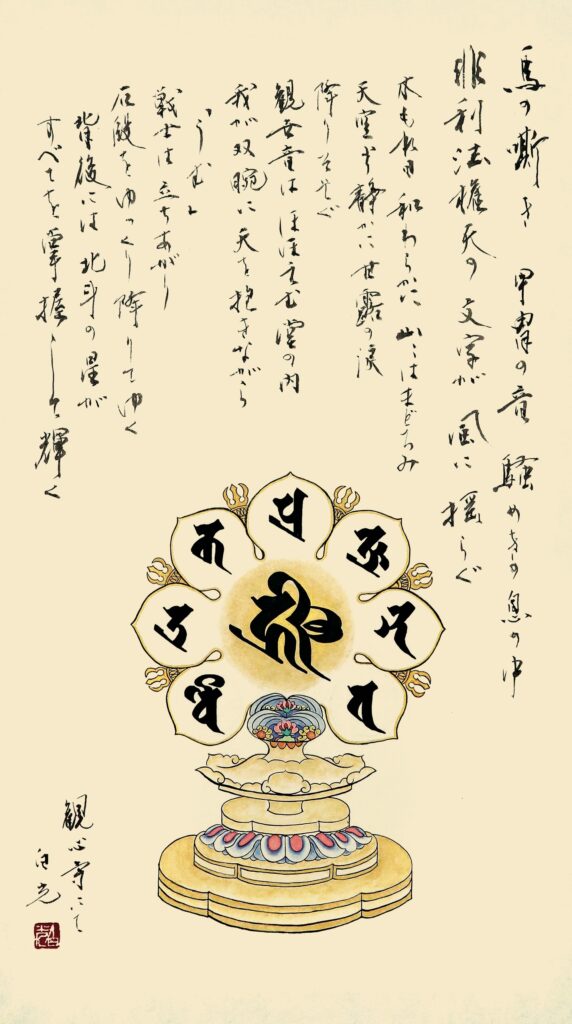

北斗七星

文武天皇の大宝元年(701年)、役小角によって開かれた観心寺は、平安時代の初め、大同三年(808年)に弘法大師空海が境内に北斗七星を勧請したとされる。

これにちなむ7つの「星塚」が現在も境内にあり、立体の七星如意輪曼荼羅を構成している。

国家安泰と衆生の厄除の祈願寺、そして高野山を開くための拠点として整備された。

観心寺は楠木氏の菩提寺、楠木正成ゆかりの寺としても知られる。空海の国家安泰と衆生の厄除への祈りにかける覚悟の姿と、石段を下りて戦いの世界に向かおうとする楠木正成の姿を重ねたものか。

制作場所 高野山真言宗檜尾山観心寺

(作品サイズ 縦63㎝×横40㎝)

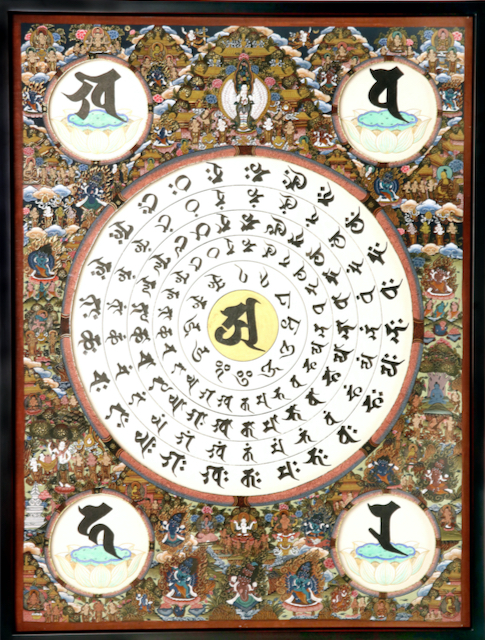

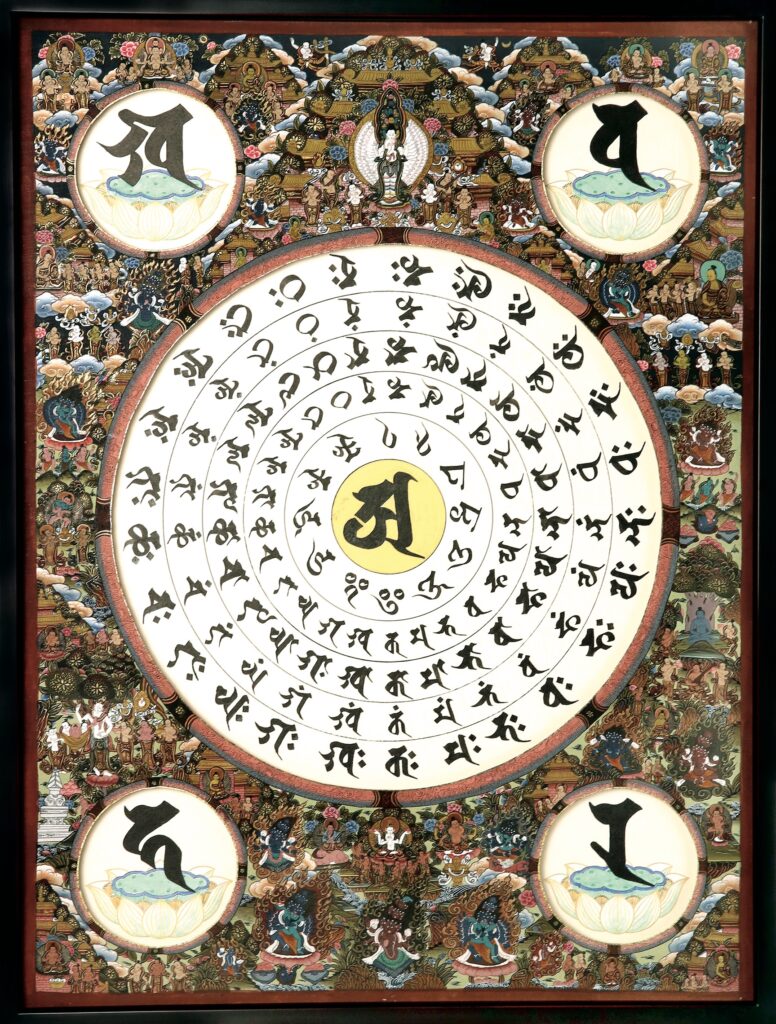

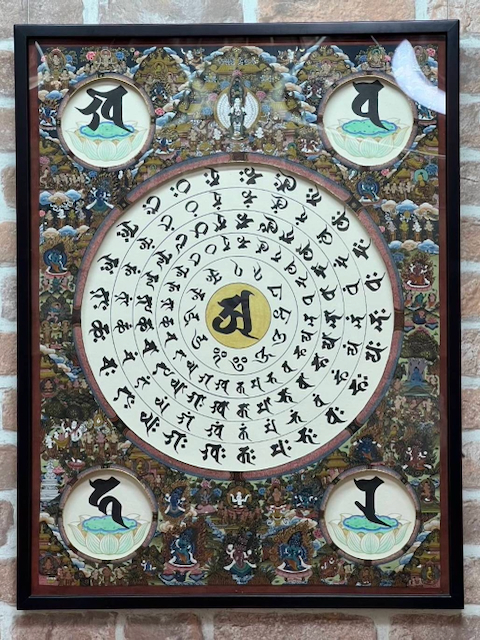

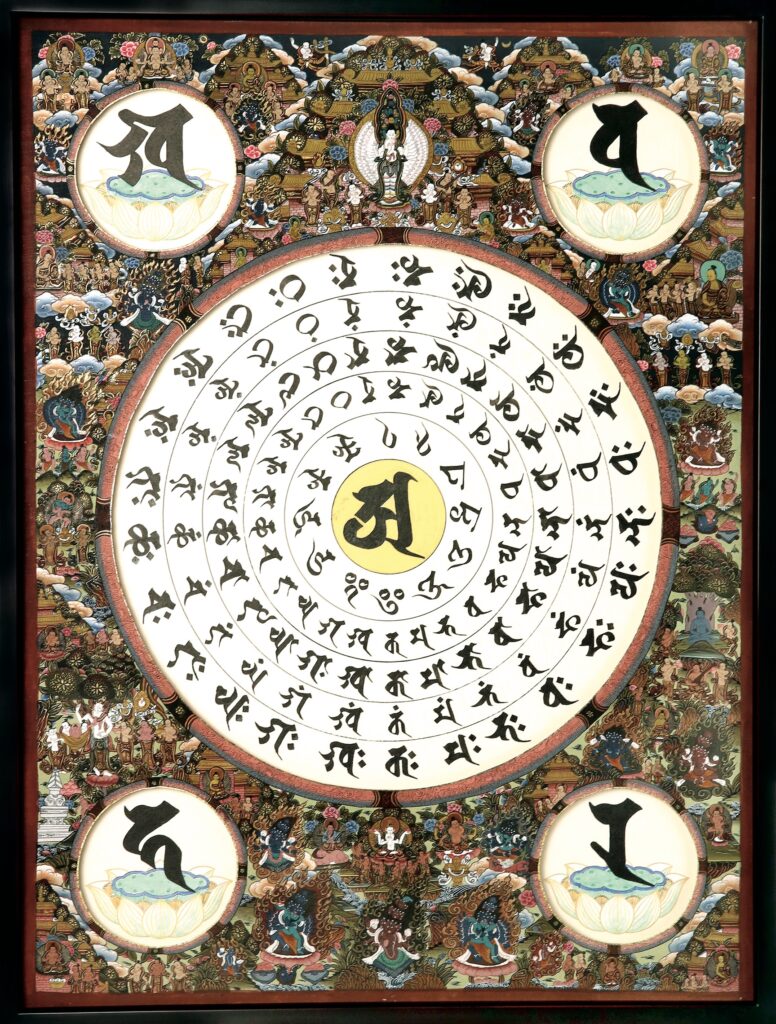

阿字観

大日如来の象徴である阿字を用いた瞑想法で、弘法大師空海から伝えられた。

「百光遍照観」は、「大日経」「説百字生品」を典拠として展開されたと言われ、中尊に大日如来の真言(梵字)を置き、合計百字を展開する。

阿字観は阿字観ヨガとも言い、大日如来を表す梵字が月輪の中、蓮華の上に描かれた軸を見つめて、姿勢と呼吸を整え瞑想する真言寺院に伝えられていたトレーニングの瞑想法だ。

阿字観の様式と作法を学んで制作した。

梵字はネパールで約1年間をかけて学んだ。紙はその間、ネパールの曼陀羅工房で手に入れ、自らの手で彩色したもの。

制作場所 根来寺

(作品サイズ 縦79㎝×横90㎝)

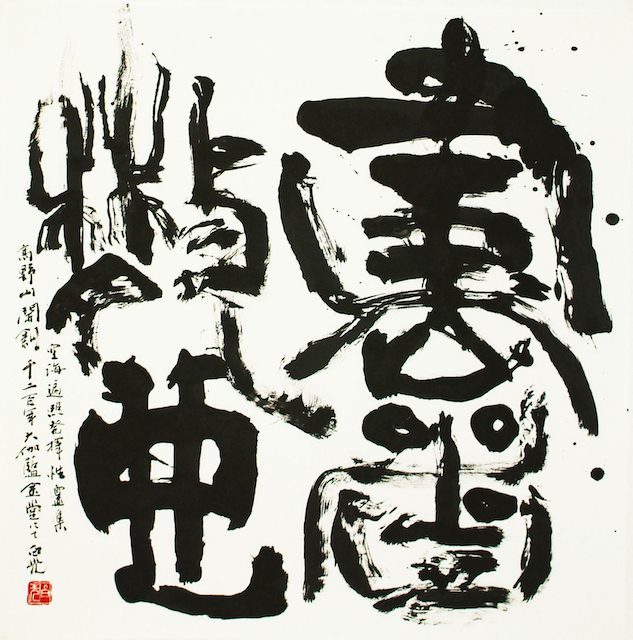

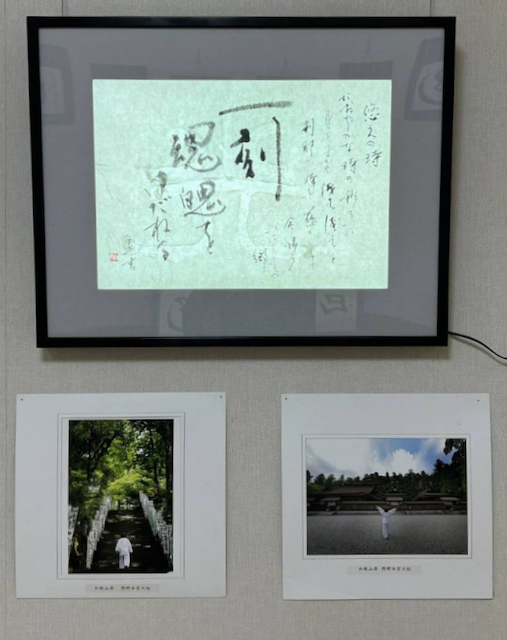

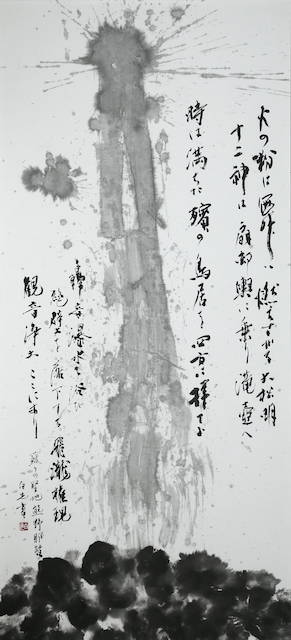

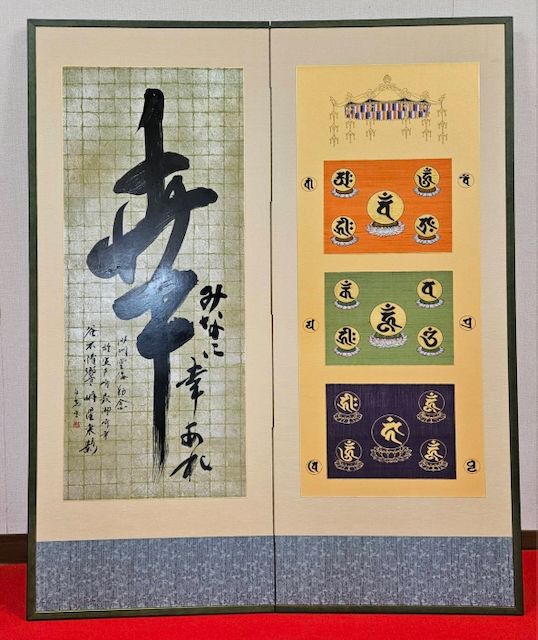

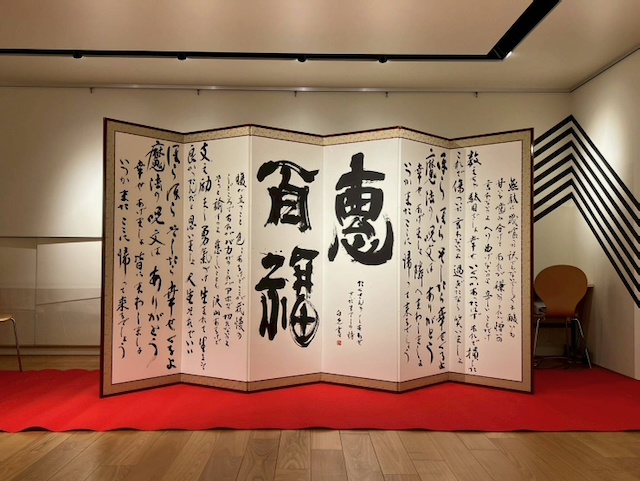

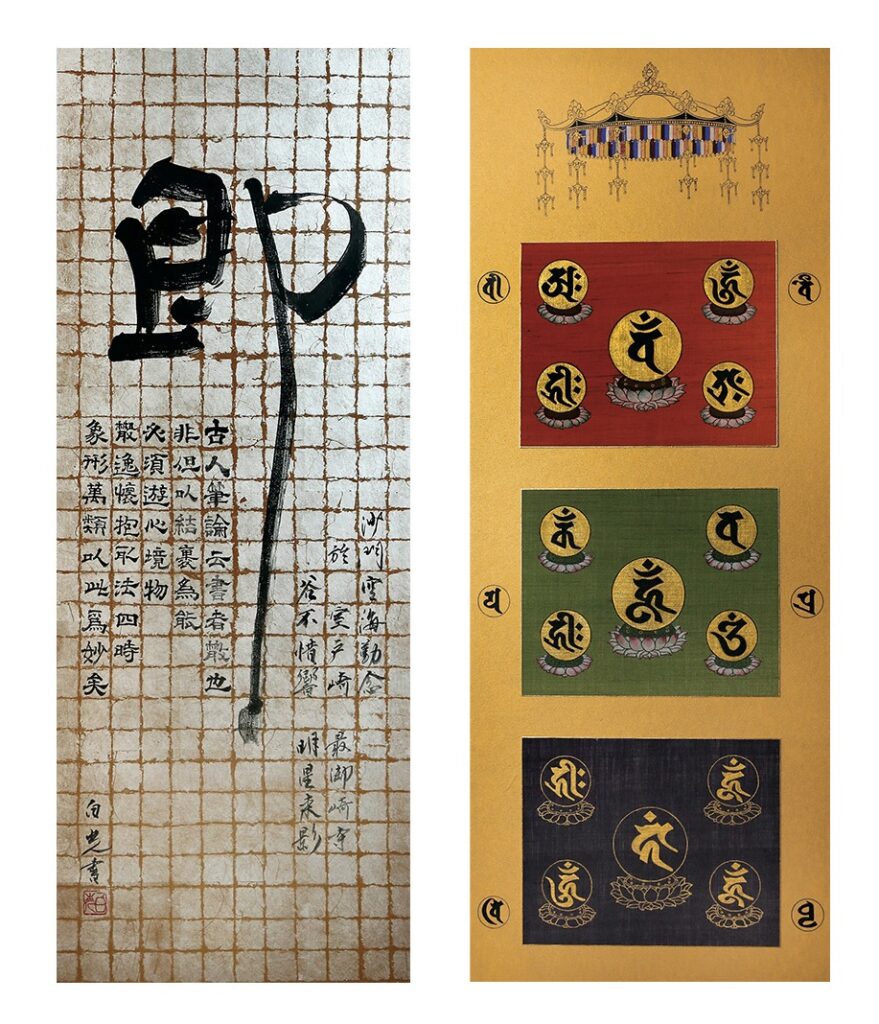

即 と 幸

_062401-875x1024.jpg)

高野シリーズ制作の最後に、空海の出発点である室戸岬を訪れ、空海の思想に思いを致した作品だ。空海は死んで仏になりたいと言ったのではない。

「即」は即身成仏。この世にあって自己の完成、悟りを開くことを目指し、あの世に行ってもさらに真理を極めたいという修行者としての願望を持ち、大日如来の智慧、金剛界曼陀羅を求めた。高野シリーズ制作の最後に、空海の出発点である室戸岬を訪れ、空海の思想に思いを致した作品だ。空海は死んで仏になりたいと言ったのではない。

大日如来の智慧によって多くの民の「幸」を実現させることは、国家安泰を祈る究極の目標ではなかったか。

人は幸せを願って発心、努力し、成功を実感して成長する。しかし、達成したかに見える成功は一瞬の出来事で、常に努力し続けなければならない運命にある。

果てしなく「幸」を追い求めけることに喜びを感じさせるのが大日如来の慈悲であり、胎蔵曼荼羅だ。

自己の完成に務めると同時に、他者の幸せを祈る。自身の「即」を求め、民の「幸」を願うことは、人間空海の生き様、究極の祈りであったろう。

右側には、弘法大師空海の立体曼荼羅を描いている。

制作場所 室戸山明星院最御崎寺

(作品サイズ 縦124㎝×横93㎝:屏風)

熊野古道シリーズ作品解説へ

作品解説 吉田明生:一般社団法人災害防止研究所代表理事。長年にわたり柏木白光の創作活動をサポート。2024年10月開催の「書家 柏木白光作品展『天と地』 熊野古道をめぐる書巡礼」(世界遺産 熊野本宮館)では、同研究所が世界遺産登録20周年となる同展覧会を共催を務めた。

_062401-875x1024.jpg)