大阪・関西万博 関西パビリオン・和歌山ゾーン出展作品「天と地」熊野古道シリーズ 作品解説

大阪関西万博、関西パビリオン・和歌山ゾーンにおいて特別展示される柏木白光の「天と地」。2025年7月6日(日)〜12日(土)に登場する熊野三山をテーマにした代表作を解説します。

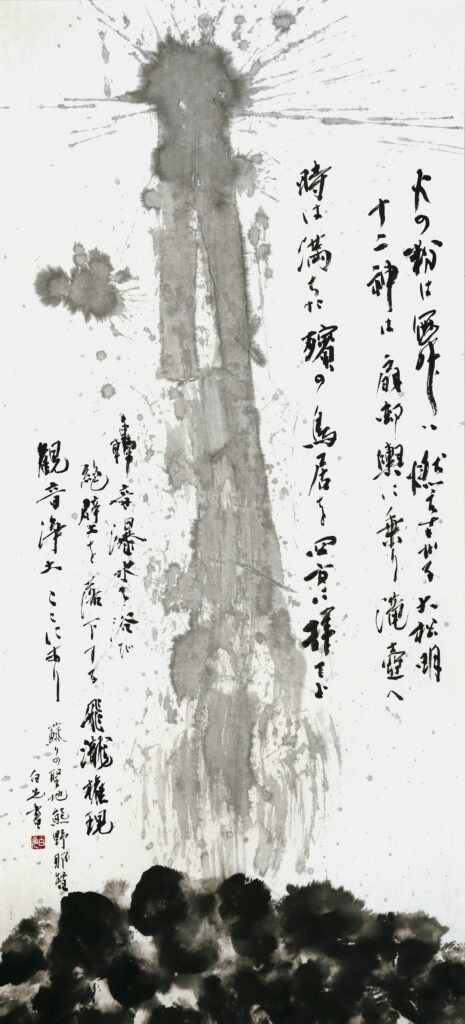

蘇りの聖地

夜になると満天の星を集めて瀧となるが如く見える那智の滝。

古来、熊野を訪れた人々は、大自然のエネルギーに生命の永遠の循環、蘇りを感じさせられ、新たな力を得たのであろう。

2009年、熊野古道シリーズの作品は、ここから13年間の旅をスタートした。

火の粉は舞い 燃えさかる大松明

十二神は扇神輿に乗り滝壺へ

時は満ちた 殯の鳥居を四方に拝てよ

轟音瀑水を浴び 絶壁を落下する飛瀧権現

観音浄土ここにあり

蘇りの聖地熊野那智

制作地 熊野那智大社

(作品サイズ 縦182㎝×横91㎝、詩も柏木白光作)

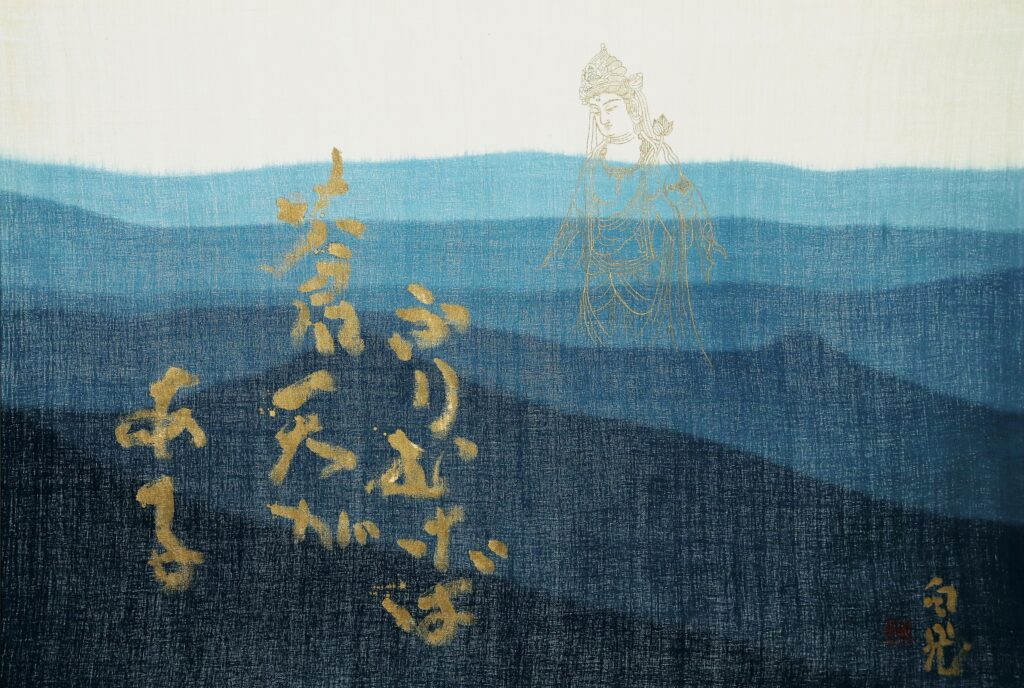

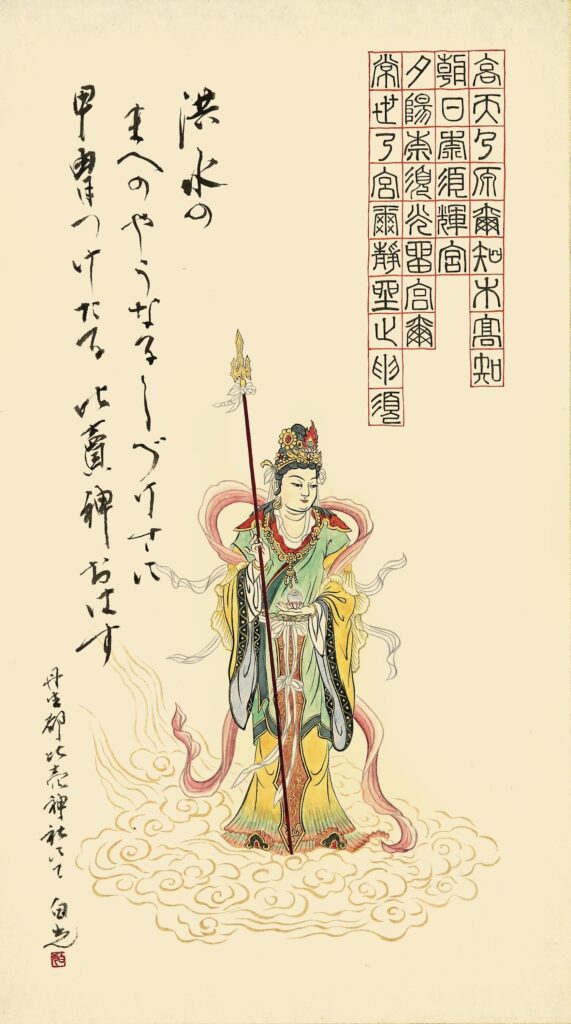

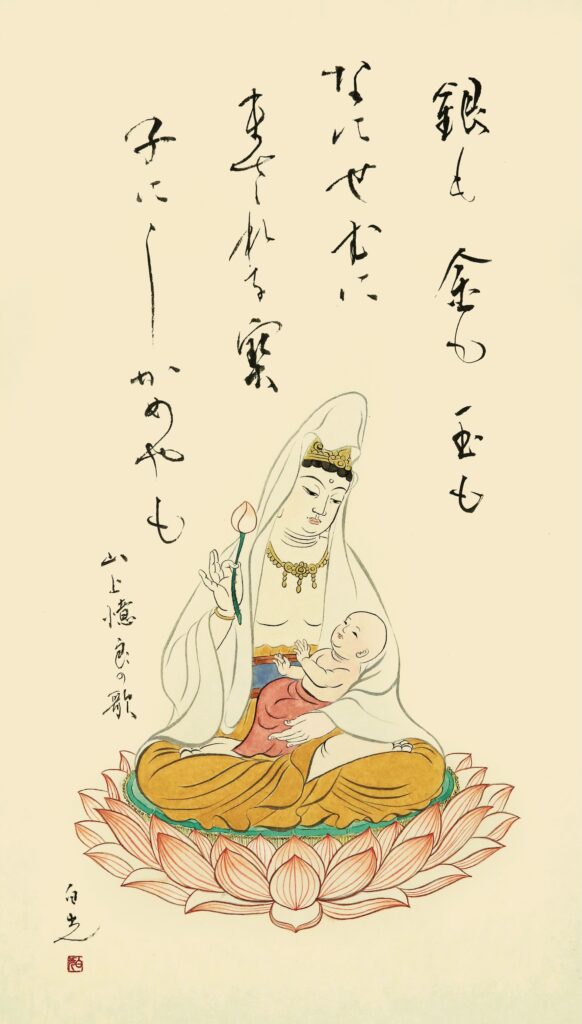

熊野の観音菩薩

熊野を詣でた上皇たちは皆、自力で歩いて参詣した。

長い険しい道のりをひたすらに歩き続け、やっとの思いで参拝し、願いを込めて懸命に祈り、ふと帰り道の方向へ目を向ける。

そのときに初めて、熊野から見渡す青々と広がる世界が目に入る。戻ろうとする現世の未来を菩薩が導いてくれる。

祈りが天に通じた瞬間だ。

振り向けば 蒼天が ある

一枚しかない藍染布を選んだ。

制作場所 那智山青岸渡寺

(作品サイズ 縦122㎝×横168㎝、詩も柏木白光作)

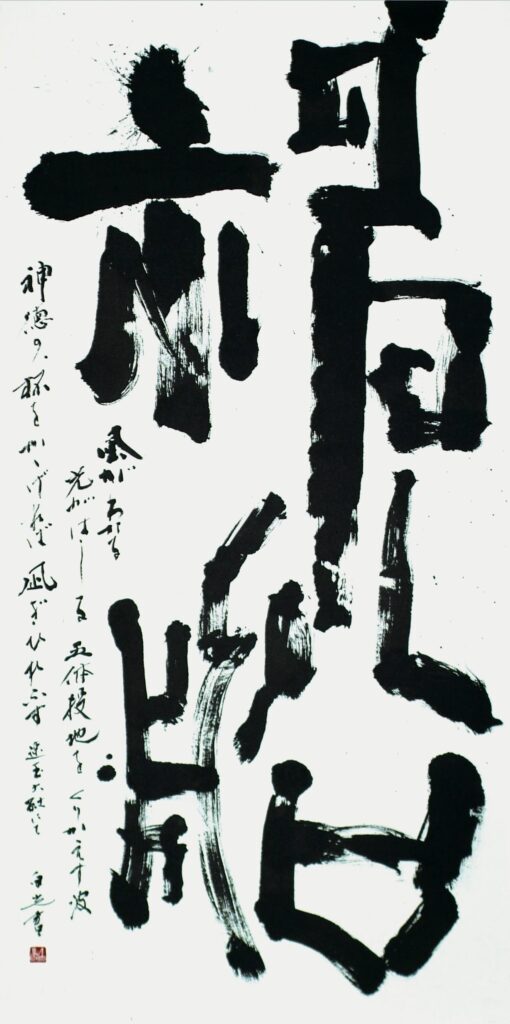

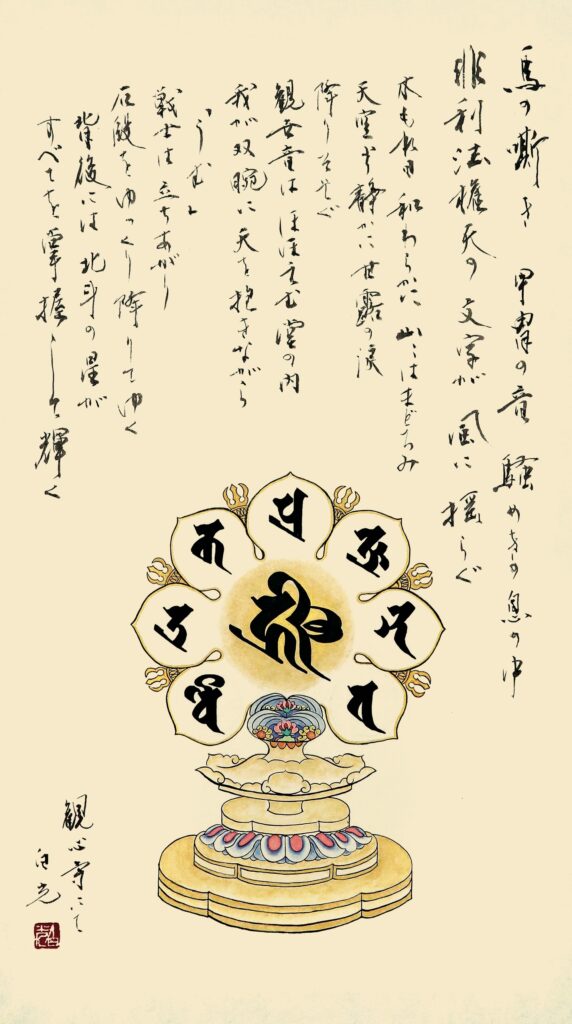

神船

熊野で修業した者は、海の向こうの補陀落という観音浄土へ向かった。補陀落渡海という。

那智勝浦周辺がその最大の拠点で、補陀落山寺の住職は60歳になると「渡海」していた。

生きたまま小舟で船出する補陀落渡海は平安時代から江戸時代にかけて約50例が確認されている。

板を張り合わせたような独特な小舟を作り、四方に鳥居をかけ、舟全体に荘厳な浄土の絵を描き、帆には経文を書いた。そして、出入口には釘を打ちつけ、二度と開かないようにして出航した。

熊野での祈りをもって観音浄土に向かう修行者には生と死の境はなく、希望だけがあったのだろう。

「神船」は、人々の願望や祈りを補陀落に届ける作品なのだ。

風が わたる

光が はしる

五体投地をくりかえす波

神徳の杯をかかげれば

凪ぎひれふす

制作場所 熊野速玉大社

(作品サイズ 縦179㎝×横87㎝、詩も柏木白光作)

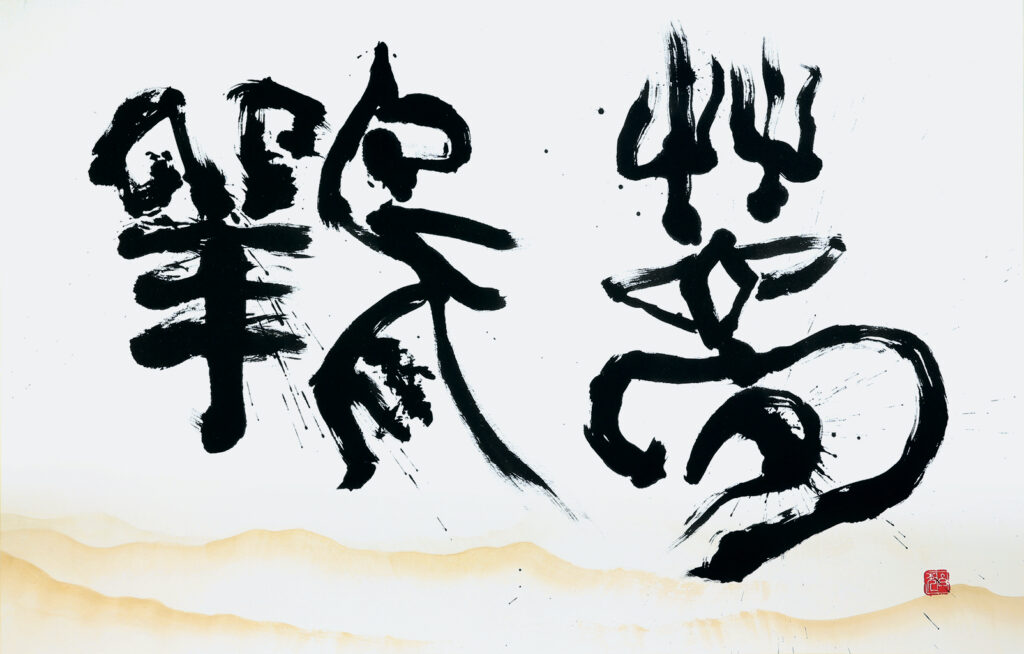

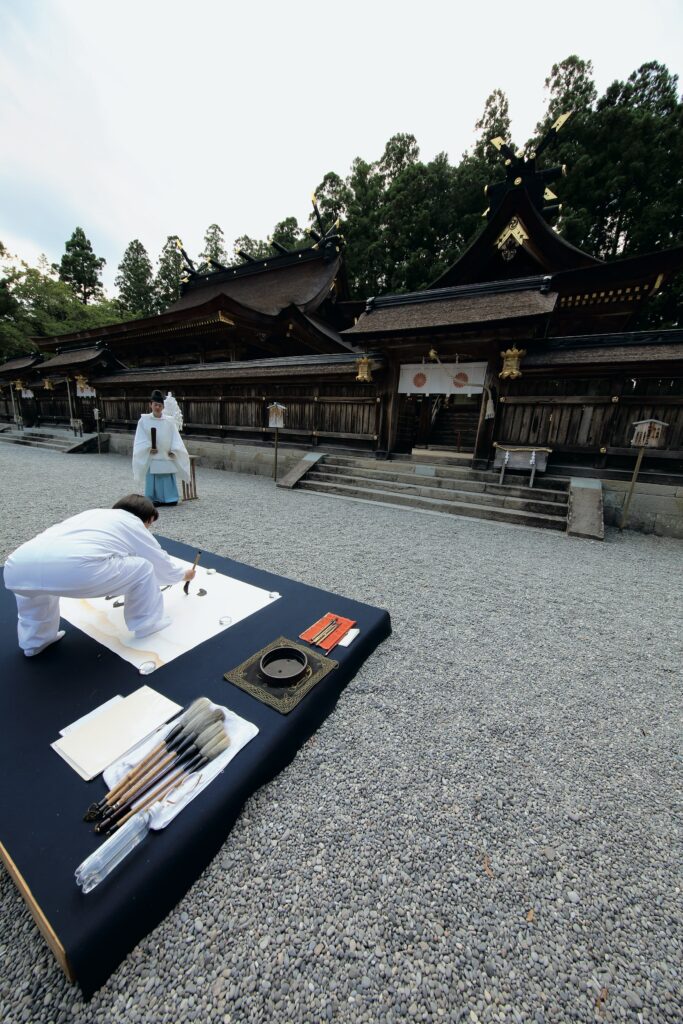

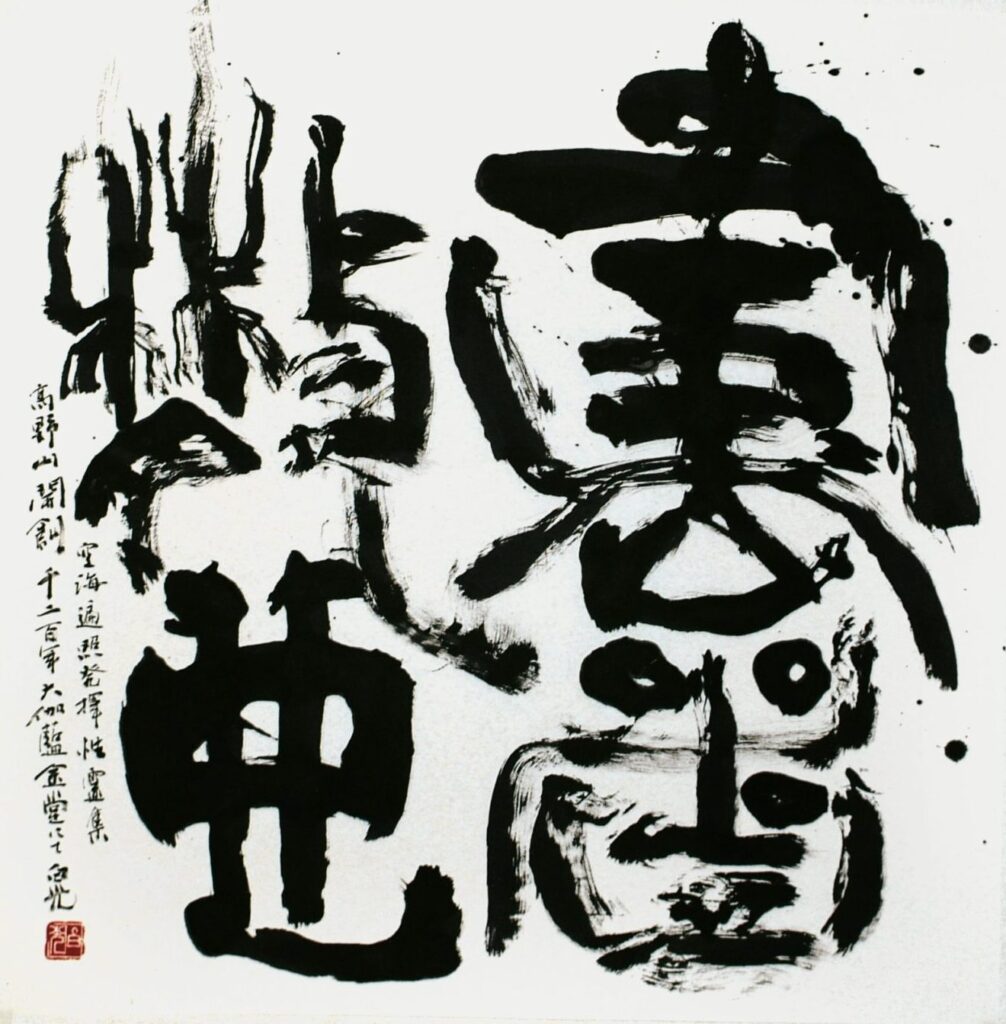

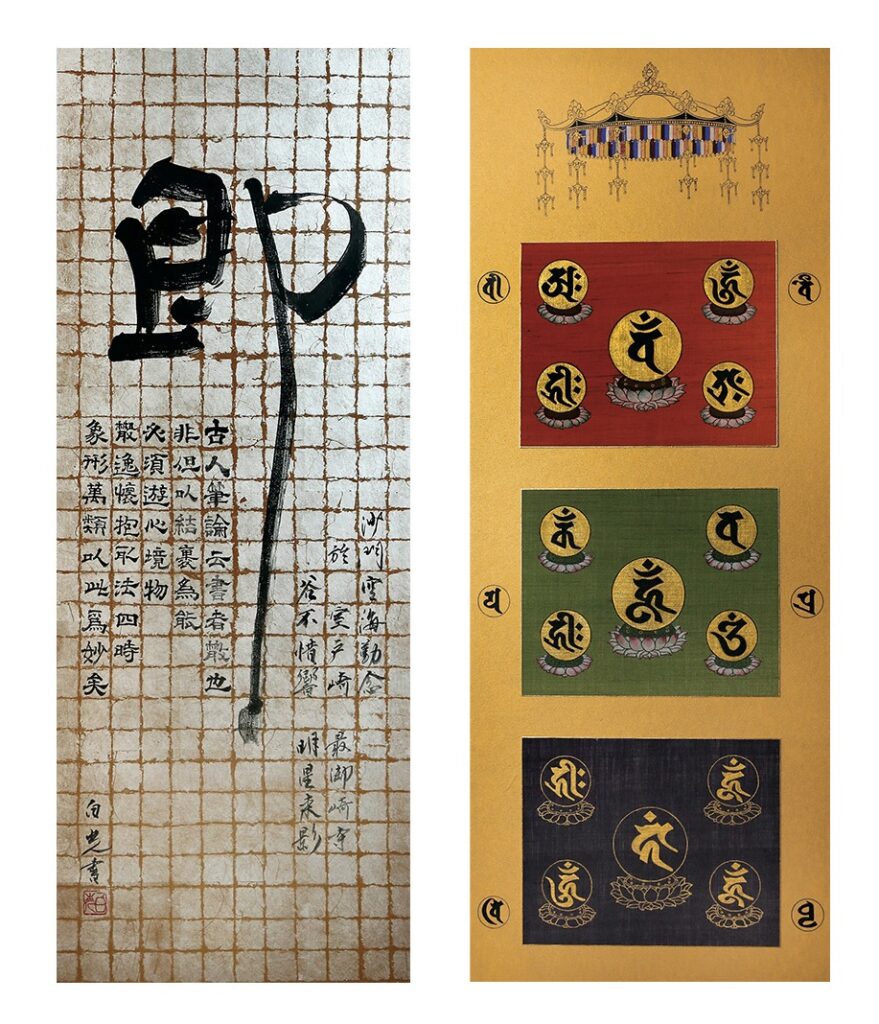

翔夢

1996年文字による精神性の表現を追求し、ロスアンジェルスで世界の宗教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、神道、仏教全宗派)を集めて、世界の文字で平和への祈りを表現するイベントを開催し、ロスアンジェルス市議会にてロスアンジェルス市長から感謝状を頂いた。

その際のイベント名が、柏木白光オリジナルの造語「翔夢」。

夢を持つだけではなく、天高く夢を翔ばし続け、夢の実現を追い求める柏木白光の生き方そのものを表現している。

熊野本宮大社を訪れる人々は、夢の実現を願う人々が多いという。

熊野本宮大社を訪れるすべての人々の夢が叶うように。その人々の夢がヤタガラスに導かれて実現しますように。

そんな願いが込められた作品だ。

制作場所 熊野本宮大社

(作品サイズ 縦112㎝×横168㎝)

作品解説 吉田明生:一般社団法人災害防止研究所代表理事。長年にわたり柏木白光の創作活動をサポート。2024年10月開催の「書家 柏木白光作品展『天と地』 熊野古道をめぐる書巡礼」(世界遺産 熊野本宮館)では、同研究所が世界遺産登録20周年となる同展覧会を共催を務めた。

_062401-875x1024.jpg)